せんせのブログ

65回目の道頓堀川水質調査がスタート!

2020.11.28

本校の課外活動の1つである環境委員会が行う

第65回 道頓堀川水質調査が、本日より開始されました。

本校には様々な課外活動があり、

先日のブログでは野球部やテニス部の活躍をお伝えしましたが、

課外活動の中でも参加人数が最も多いのが環境委員会です。

その環境委員会では、本校の隣にある南天満公園の清掃活動などを行っていますが、

活動の中でも最も伝統があり、規模が大きいのが「道頓堀川水質調査」です。

道頓堀川水質調査とは、学生たちが主体となって、

大阪の中心を流れる道頓堀川の3つの地点の水質調査(汚れ具合などの調査)を

年4回行っているものです。

2004年に始まった、この活動も今年で17年目を迎え、今回で65回目にもなります!

これまでの調査結果は本校のホームページで紹介していますので、

「道頓堀川の水質調査」のページをご覧ください。

また、今年度で17年目を迎える道頓堀川水質調査は世間からも注目されており、

昨年11月にはNHKから2日間にわたる取材があり、水質調査の様子が紹介されました。

(放映の様子はこちらからご覧ください)

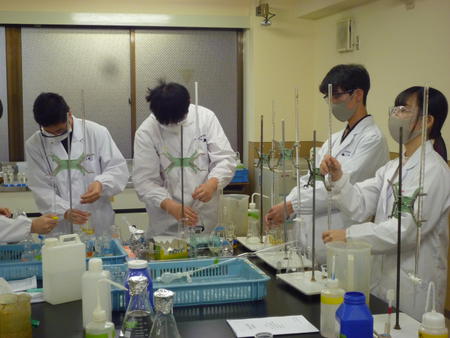

環境委員会の会長でもある環境分析学科2年のN君(写真左端)が、

これから行う作業について、1年生に説明しています。

今は先輩として、後輩の1年生に技術を教えてくれているN君ですが、

ちょうど1年前の水質調査の時は、先輩の技術を真剣な眼差しで眺めていました。

写真の左端が1年前のN君です。

このように、学生が主体となって行っている道頓堀川水質調査では、

2年生が1年生に水質分析の技術を教えることで、

その技術が17年間、連綿と引き継がれてきています。

また、この活動では1年生と2年生が協同作業を行うことで学年を超えた絆が生まれたり、

1年生にとっては2年生になって行うような専門的な実験を経験する機会となったり、

2年生にとっても所属学科の専門的な実験以外の実験を経験して技術力の幅を広げたりと

様々なメリットがあるため、多くの学生が参加しています。

こちらはサンプリング(採水と微生物の採取)の様子です。

何事も経験と、1年生が果敢にチャレンジしています。

道頓堀川で採水が行われている頃、水の到着を待つ実験室では、

受け入れ準備が着々と進んでいます。

サンプリングした試料が届いてきたら、早速、実験開始です。

こちらは溶存酸素量を測る実験です。

滴定操作は1年生も普段の実験でしっかり身についているので、

積極的に実験を進めていました。

上の写真の実験と並行して、こちらでは道頓堀川の水に、

どれくらい大腸菌などの細菌が含まれているのかを調べる細菌学的検査を行っています。

ここでも2年生に指導を受けた1年生が活躍していました。

参加している学生に声を掛けると

『実験が好きなので、実験が楽しいというのもありますが、

同じように実験が好きな友達と一緒に過ごせる時間も楽しいです。

これからも道頓堀川水質調査に参加していきたいです。』

『前回参加して、先輩方と仲良くなりました。

先輩方は技術を丁寧に教えてくれる頼もしい存在です。

次は私が、そのような存在になれるように、しっかりと技術を引き継ぎたいです。』

と話してくれました。

このように技術が引き継がれていくとともに、よい思い出もでき、

さらにはコミュニケーション能力、主体性、協働力などの実務実践力も磨かれる、

道頓堀川水質調査はそのような素敵な学びの場でもあるのです。

これからも道頓堀川水質調査を通して、みんな一緒に

分析化学のプロフェッショナルへと成長していきましょう!!

by みなと