せんせのブログ

【土・日開講「分析化学応用学科」】大学生に勝る実力が修得できる機器分析化学実験

2018.02.04

本校には土曜日・日曜日のみの通学で、大学生に勝る数多くの分析機器を取り扱える

ようになれる「分析化学応用学科」があります。

このような特長を持った「分析化学応用学科」は、平日に通学できない方を対象とした

土曜日・日曜日開講の学科で、技術職への就職や転職、現職でのキャリアアップや

スキルアップ、勤務先や自ら経営する企業の事業拡大に必要な国家資格の取得などの

様々な入学目的を持った学生が在学しています。

このように多彩な入学目的を持つ学生に対応するため、分析化学応用学科は、1学年

あたりの定員を20名とする少数精鋭で開講しています。

また、土曜日・日曜日の通学で、平日の学科と同様に2年間で卒業することができ、

毒物劇物取扱責任者・化粧品製造業責任技術者・化粧品総括製造販売責任者の国家資格も

卒業と同時に全員が取得することができます。

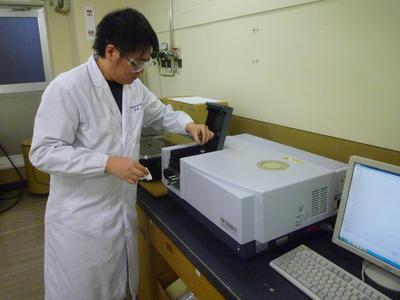

本日、分析化学応用学科の1年生は機器分析化学実験で、蛍光物質の濃度を測定する

ことができる蛍光光度計を用いて、必須アミノ酸の1つであるトリプトファンの測定

を行いました。

1年生の後期に行う、この機器分析化学実験では分析の現場でよく使われる分析機器を、

実際に取り扱います。

これまでに、幅広い分野で使われている高速液体クロマトグラフやガスクロマトグラフを

はじめとして、7種類の分析機器を学んできました。

(高速液体クロマトグラフの実験の様子はこちらから)

(ガスクロマトグラフに初挑戦する様子はこちらから)

そして本日、蛍光光度計の実験を行い、この半年間で1年生が学んだ分析機器は8種類

にもなりました。

さらに、上でも述べたように分析化学応用学科は少人数制なので、実験では全員が何度も

機器に触れることができ、体で技術を覚えることができます。

つまり、分析化学応用学科では2年間、土曜日・日曜日だけの通学で、分析の現場で

主に使われる8種類もの分析機器を学生自ら取り扱うことで、その技術を修得する

ことができるのです。

このように取り扱う分析機器の種類の多さと、全ての機器を学生たちが直接扱えること、

これこそが大学に勝る分析化学応用学科の特長と言えます。

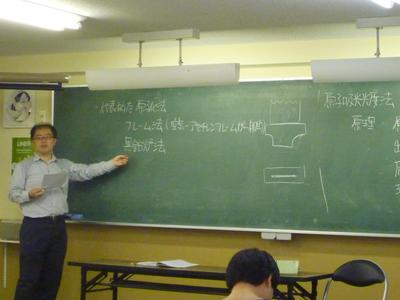

もちろん、ただ闇雲に機器を触るわけではありません。

実験の前には授業や実験ガイダンスを通じて、機器の構造や測定原理を学びます。

実験で実際に機器を動かす前には、実物の機器を見ながら、構造や取り扱う上での

注意点などを確認します。

写真は私みなとが本日、蛍光光度計の前で構造の特徴を説明しているところです。

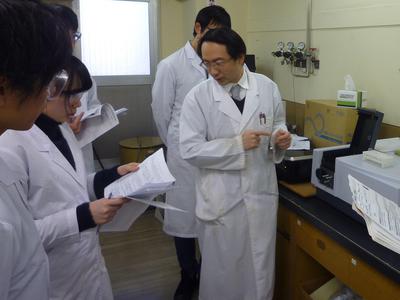

また、実験の中では基本的な操作方法を学ぶだけではなく、例えばトラブルの対処法と

いった、現場で役立つ実践的な技術も学びます。

先日、高速液体クロマトグラフのポンプのメンテナンス方法を説明した時の様子です。

さらに、応用分析化学実験では、機器分析化学実験で学んだ分析機器を使って、

食品や化粧品などの実際の試料を測定するための技術を学び、実務の能力を高めます。

(応用分析化学実験Ⅰで食品中の成分を測定した実験の様子はこちらから)

この応用分析化学実験は2年生の前期にも引き続き行うので、より一層、実務能力が

磨かれます。

このように、機器分析の手法を基礎から応用、そして実務レベルまで、無理なく、着実に

修得していくことができるのです。

実験を終えた学生に感想を聞くと

『入学前に参加した説明会で、様々な分析機器を扱えるようになることを聞きました。

この半年間、多くの機器を自らの手で扱ったことで、機器分析への自信もつきましたし、

あの時の説明は本当だったなと思います。』

『もうすぐ本格化する就職活動でも自らのアピールポイントとしてしっかり伝えていき

たいですし、そのためにも2年生での実験でも技術をきちんと修得していきたいです。』

と答えてくれました。

この半年間で修得した機器分析の技術を自信にして、学生それぞれの入学目的を達成

していってほしいと願っています。

by みなと