せんせのブログ

【土・日開講「分析化学応用学科」】着実に1歩ずつ、磨かれていく分析化学の技術

2017.11.25

先週のブログで、分析化学応用学科の1年生が、原子吸光光度計という金属元素の濃度の

測定ができる装置を、実験で初めて使った様子をご紹介しました。

今週も同じく原子吸光光度計を使った実験を行いましたが、機器の立ち上げから、測定、

機器を止めるところまで、学生自身で行うことで、技術をしっかり体で覚えることを目標

に実験を行いました。

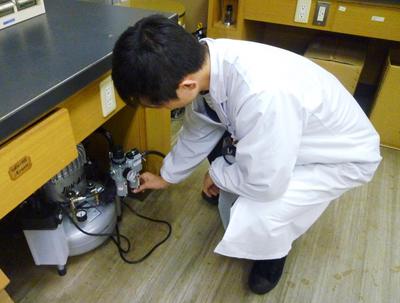

まずは、アセチレンガスを装置に供給するために、ボンベ庫内の高圧ガスボンベの元栓を

開けています。

学生同士で確認し合いながら、慎重に操作しています。

着実に技術を修得していくためには、自らの手で何度も操作を行って、体で覚えていく

ことが大切です。

学校に通って、実際の機器に何度も触れて、技術を修得したいけれども、仕事を持って

いたり、大学などに通っていたり、遠隔地にお住まいだったりして、平日に通学するのは

難しいという方もおられると思います。

そこで本校には、平日に通学できない方を対象とした土曜日・日曜日開講の「分析化学

応用学科」があり、技術職への就職や転職、現職でのキャリアアップやスキルアップ、

勤務先や自ら経営する企業の事業拡大に必要な国家資格の取得などの様々な入学目的を

持った学生が在学しています。

このように多彩な入学目的を持つ学生に対応するため、分析化学応用学科は、1学年あたり

の定員を20名とする少数精鋭で開講しています。

また、土曜日・日曜日の通学で、平日の学科と同様に2年間で卒業することができ、毒物

劇物取扱責任者・化粧品製造業責任技術者・化粧品総括製造販売責任者の国家資格も卒業

と同時に全員が取得することができます。

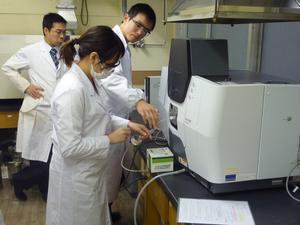

続いて、パソコンでアセチレンガスの供給などの確認や分析条件の設定を行っています。

先週配られた操作方法のプリントで確認しながら、確実に操作しています。

写真の右端に写っているのは非常勤講師のM先生です。

学生たちが奮闘している後ろでは、必ず教員が見守り、間違いがないか確認し、必要に

応じて適宜アドバイスを行います。

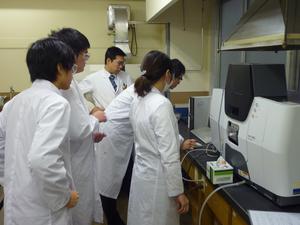

そして、いよいよ測定です。先週学んだことを思い出しながら、操作していきます。

実験は班単位で行いますが、1つの班は4名程度なので、必ず全員が操作できます。

これは少人数制の分析化学応用学科の魅力です。

この装置にはアセチレンガス以外に、圧縮した空気も供給します。

最後に、圧縮空気を作るコンプレッサーの中に残った圧縮空気を抜く操作まで行って、

無事、本日の実験が終了です。

先週は、授業で習った原子吸光光度計の構造と原理を実際の装置で確認し、操作方法を

学びました。

今週は、操作方法を復習するとともに、標準添加法という、様々な成分が混ざった実際の

試料を測定する時に活用できる技術も修得しました。

来週は、修得した技術を活かして、実際の食品中に含まれている成分の分析を行います。

実践的な実験に挑戦する学生の様子も、このブログでお伝えしますので、お楽しみに!

by みなと